国語力とは?

「国語力って、何ですか?」

こう問われたら、あなたは何と答えますか?

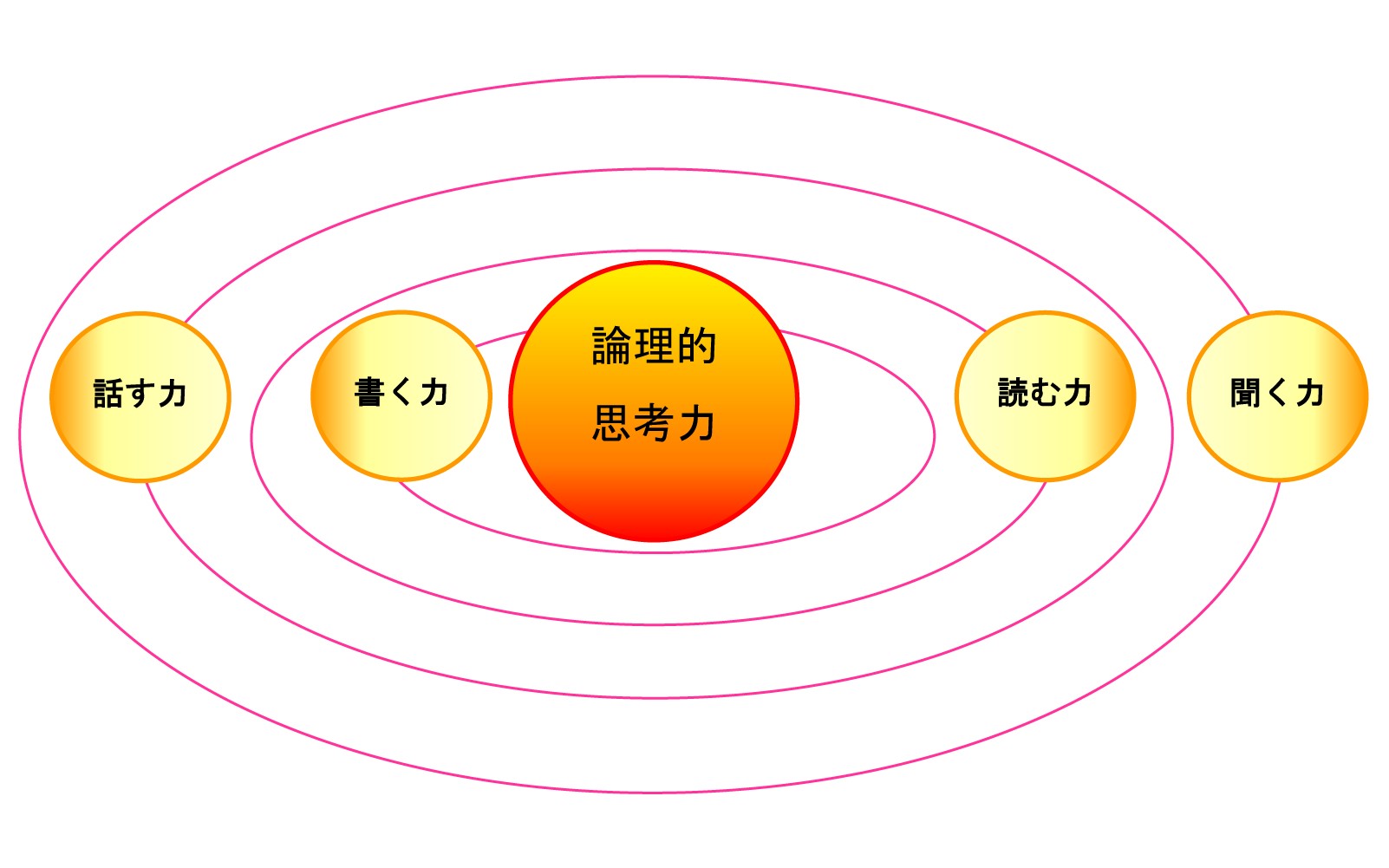

読む力(読解力)。

書く力(文章力)。

話す力(対話力)。

世間では、このような

もっともらしい定義がまかり通っています。

しかし、よく考えてみてください。では、

読む力とは何ですか?

書く力とは何ですか?

話す力とは何ですか?

いずれの問いにも、明確な答えは出ません。

そもそも、そんなものは「存在しない」からです。

読む力も書く力も話す力も「存在しない」のです。

国語力の「実体」とは?

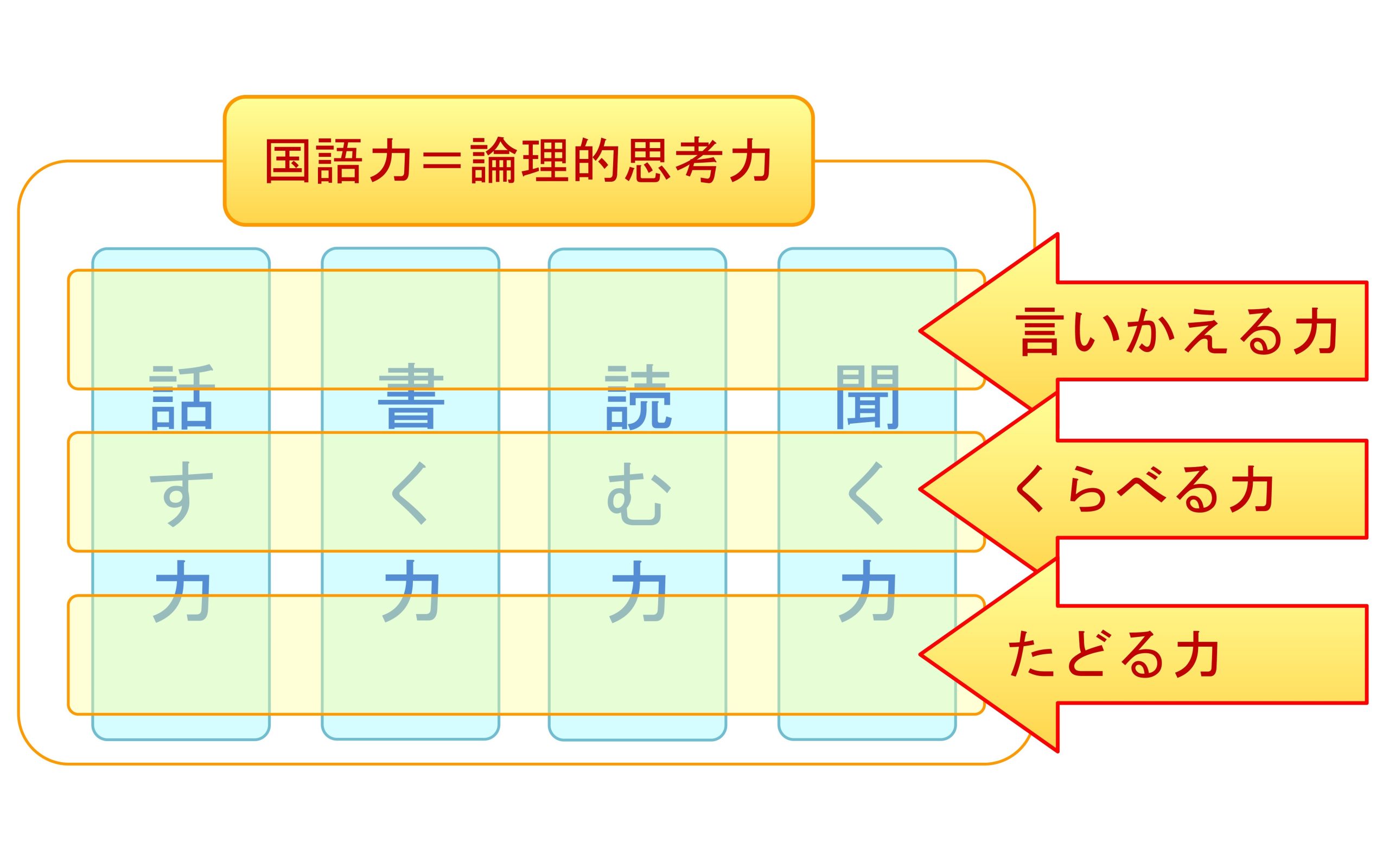

言いかえる力

くらべる力

たどる力

読む力・書く力・話す力という分類は、たとえるなら、サッカー力・野球力・バスケ力などと言っているようなものです。実体がありません。実体があるのは、走る力・投げる力・跳ぶ力などといった、原初的能力です。これらは、サッカーにも野球にもバスケにも必要です。どんな分野にも共通して必要な技能です。

言葉におきかえるなら、次の「3つの力」がその技能に当たります。

「言いかえる力」「くらべる力」「たどる力」

私たちは、言いかえながら書き、言いかえながら読み、言いかえながら話します。私たちは、くらべながら書き、くらべながら読み、くらべながら話します。私たちは、たどりながら書き、たどりながら読み、たどりながら話します。

この「3つの力」こそが、「国語力」の実体です。同時にそれは、「考える力」=「論理的思考力」の実体でもあります。

真似できる技術

それでは、「3つの力」とは、それぞれどのようなものなのでしょうか。それは、ひとことで言うならば「関係を整理する力」のことです。

言いかえる力とは「同等関係」(抽象・具体の関係)を整理する力。くらべる力とは「対比関係」を整理する力。たどる力とは「因果関係」を整理する力。

これら「3つの力」は、誰にでも習得できる「方法」であり、「型」であり、「技術」(スキル)です。

技術は、真似できます。真似できるものは、「真似ぶ」=「学ぶ」ことができます。

逆に、真似できないものは「学ぶ」ことができません。世の国語授業は、「学ぶ」ことのできないものがほとんどです。

学校の国語の授業では、教科書に載った一つひとつの文章をじっくり読むことはしますが、そこから「技法」を抽出し、次の文章に役立つ形でトレーニングしてくれるといったことは、ほとんど望めません。「読み」にも「書き」にも「対話」にも共通する技法としてそれを分かりやすい形で与えてくれることなど、ないに等しいのです。

一方の塾はと言えば、難解な長文を速読させるばかり。私はこれを、読解偏重、難解複雑信仰、長文速読主義と呼んでいます。長文読解ばかりさせられる子どもたちは、技法の習得どころか、なんとなくの意味を感じ取るだけで精一杯。

それらはまるで、プロの画家が描いた芸術作品をとにかくたくさん眺めさせ、無理やり納得させながら、「たくさんの絵に触れる経験さえ積めばいずれは芸術的才能が高まる」と言わんばかりの、無理な要求なのです。

芸術は真似できません。しかし、技術は真似できます。

技術を真似し、体得し、自分の「武器」として活用できて初めて、自分なりの個性ある文章を書き、他人の個性ある文章をありのままに理解できるようになるのです。

学校のように、オリジナリティの高い文章を最初から書かせようとしたり、塾のように、オリジナリティの高い文章を最初から読ませようとしたりするのではなく、オリジナリティの低い(=機械的な)文章を書かせ、オリジナリティの低い(=機械的な)文章を読ませることが、実は最も大切です。

機械的と言うと抵抗があるでしょうか?

しかし、それこそが技術の習得、技能の向上には不可欠なプロセスなのです。

多くの塾では、数千字に及ぶ長文をごく短時間で読ませるという無理難題を次々と与えていきます。相手が、年端もゆかぬ小学生であってもです。

これは、サッカーやバスケにたとえるならば、最初から「試合」をやらせるようなものです。試合の場数を踏めばいつかうまくなる。習うより慣れろ。

そういった粗暴な発想が、このような指導を生み出しています。しかし、ちょっと考えてみてください。

普通、どんなスポーツ選手も、試合より練習の方に時間をかけているのではありませんか? アマでもプロでも、1に練習、2に練習。パス・ドリブル・シュートといった基礎技能を高めるための練習時間の方が、明らかに多いはずです。基礎練習の積み重ねなくして、試合で勝つことはあり得ません。

国語とて同じなのです。走る・投げる・跳ぶ。あるいは、パス・ドリブル・シュート。

それが、ふくしま式「3つの力」です。

もちろん、個々の技術を総合的に発揮するための「試合」の場を設けるのも、指導者の大切な役割です。ですから、ふくしま国語塾では、その最終段階もしっかりと用意し、指導しています。とはいえ、指導者の中に「まず個々の技術を身につけさせる」という意識がなければ、その試合は全く無駄な試みに終わってしまうのです。